Exactement aux croisements de l’abstraction et de la figuration, de la photographie et de la peinture.

Bali, sous le regard de J-Philippe : Porte ouverte sur la Fraternité.

Par Jean Couteau [1]

Traduit de l’indonésien par J-Philippe.

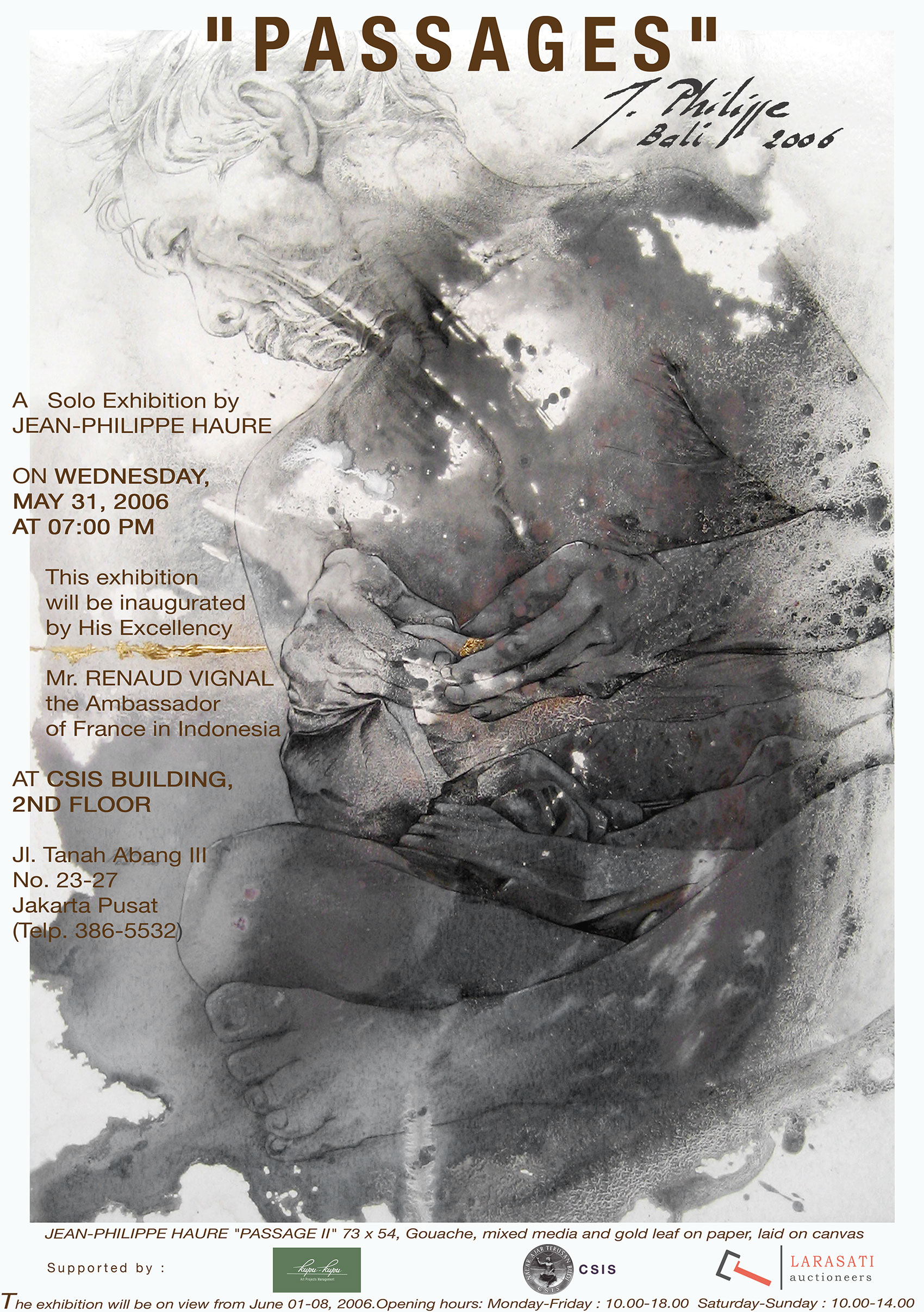

Nos yeux sont, dans un premier temps, attirés par des lavis de couleurs pastel qui s’étendent sur toute la surface du papier. Apparaissent des taches, ailleurs des points qui ressemblent à du sable, avec en arrière plan, des formes diluées. Une impression de calme et de paix émane de l’oeuvre. C’est de l’abstraction dans ce qu’elle a de meilleur : Un langage de pure émotion exprimé à travers un monde de couleur. Après un temps d’attention, une deuxième lecture apparaît : à travers les lavis colorés se dessinent des contours légers représentant des scènes de villages à la manière classique, à la fois cachées et en même temps révélées par la surface colorée. Nos émotions, réveillées en premier par une abstraction, sont maintenant accompagnées vers un monde idyllique qui, de fait, s’appelle Bali.

C’est dans cette rencontre entre abstraction et figuration, et leur mise en équilibre, que J-Philippe trouve son inspiration. Et ce n’est pas chose facile que de concilier ces deux mondes.

L’un des problèmes permanents à tout artiste est l’équilibre entre couleurs et traits. Va-t-il laisser la couleur organiser l’ensemble de la composition et lui laisser mettre en forme objets et personnages, ou va-t-il suivre le rythme des formes, donné par le jeu graphique des contours ? Réciproquement, les contours peuvent-ils garder leur autonomie dans un espace envahi de couleurs ? Comment trouver un équilibre entre le jeu des lignes et le jeu des couleurs ? Chez J-Philippe, c’est bien la couleur qui reste la structure dominante de l’œuvre. Le travail est d’abord un travail d’abstraction. Les scènes qui apparaissent en superposition suivent toujours le jeu des lavis colorés. Les traits, d’une grande finesse, font naître discrètement une scène dans une ambiance sensible et légère. La scène n’est jamais descriptive, mais plutôt suggérée, dans une ambiance délicate et profonde. « Si je n’aime pas la surface colorée », dit J-Philippe, « je ne continue pas, je n’y dessine rien et je laisse le travail inachevé ». L’objet figuratif ajoute seulement une touche réaliste à l’effet créé par le jeu de l’abstraction.

Un autre problème classique rencontré par tout artiste est celui de la « représentation ». Que doit-on représenter du monde imaginaire, de l’expression spontanée ou de la réalité objective dans une œuvre d’art ? L’abstraction a sa propre logique, habituellement conduite par le jeu de la couleur, la figuration demande un autre jeu, symbolique celui-là. Dans ce cas, que doit-on imiter, que doit-on inventer ? Qu’en est-il du réalisme en photographie ? Y trouve-t-on la réalité ou le regard du photographe ? Toutes ces questions ne sont pas sans importance pour J-Philippe, car son dessin est issu de ces propres photographies. Il ne semble pas y voir là un problème, ses photographies sont de grande qualité graphique. Leur insertion comme tracé graphique rend possible l’apparition de scènes réalistes et d’attitudes encore inexplorées par un travail classique. J-Philippe ne reproduit pas ces photographies, il est inspiré par l’image qu’il travaille en tracé. C’est un enrichissement dans la représentation : Ce qu’il montre en photographie est une « sélection de la réalité » qui devient une « création figurative » en peinture.

C’est donc une réponse sur le plan sensible que J-Philippe nous donne sur la rencontre des genres, exactement aux croisements de l’abstraction et de la figuration, de la photographie et de la peinture.

Que dire du contenu figuratif ? Peut-être que les défenseurs de l’art contemporain critiqueront les thèmes choisis par J-Philippe d’ «exotique » sans même regarder réellement le contenu de ces œuvres. On les entendra dire que ce n’est qu’un retour du genre postcolonial, créé par un étranger qui n’a pas vraiment compris le monde ou il est. Oui, peut-être, mais on y oubliera qu’il y a toujours à Bali cette singularité, rarement montrée avec un talent tel que celui de J-Philippe. Et pour quelles raisons un artiste doit-il aujourd’hui forcément se plonger dans la politique de l’art contemporain, alors que sa sensitivité l’a emporté ailleurs et a fait de lui un marginal dans le monde moderne. Un artiste comme J-Philippe n’a-t-il pas le droit d’ignorer les contradictions engendrées par le monde moderne et se tourner vers la vie sociale et culturelle équilibrée que l’on trouve dans la tradition balinaise ?

A un niveau plus profond, les peintures de J-Philippe sont tout sauf exotiques. L’exotisme est fondé sur une incompréhension. Il met en valeur les différences culturelles apparentes, comme si ces différences étaient la réalité, alors qu’elle ne sont que détails : pour Bali comme exemple, les cérémonies religieuses, les offrandes, et tout autre détail qui lui ont donné cette image paradisiaque. Ce n’est pas ce qui intéresse J-Philippe. Les personnages de ses œuvres n’apparaissent pas si différents, au contraire, on y perçoit comme une intimité. Ce que J-Philippe y voit est la banalité de leur posture, la simplicité des gestes et leur familiarité. Personnes innocentes comme celles que nous devrions tous être. Il nous montre Bali comme une terre encore épargnée, ce qui lui est très personnel. Il ne nous y oblige pas. Au contraire, nous en sommes imprégnés peu à peu comme par ces lavis de couleur. C’est ici que l’on trouve la vraie qualité d’un artiste, à travers son style et sa technique : la sensibilité d’un homme de foi ouvert sur l’autre et l’humanité.

J-Philippe n’est pas un artiste narcissique comme on en trouve beaucoup, obsédés par leur travail et par eux-mêmes. Vous pourrez le rencontrer bien des fois sans jamais l’entendre parler de lui-même, ni même de son art. Vous ne saurez peut-être pas qu’il est, en fait, artiste peintre avec un « message ». Il vous laissera parler et d’autres aussi, d’art, d’expression, de concept et autres choses de ce genre. Mais, inconnu de tous, rentré chez lui au milieu des rizières à Mas, près d’Ubud, que fera-t-il ? Il se retirera dans son studio, prendra un crayon, allumera son ordinateur et travaillera, plongé dans le monde de son rêve, personnel, intime et sensible, pour donner naissance à son œuvre.

Sensibilité et discrétion, voilà les deux fils d’or de la vie de J-Philippe. Il n’est pas venu de France comme touriste pour découvrir Bali, ni même attiré par des avantages économiques. Il est venu pour servir sa foi. Né d’une famille catholique, diplômé de la prestigieuse Ecole Boulle, école d’arts appliqués de la ville de Paris, il est venu à Bali en 1991 comme jeune frère, pour aider au développement d’une petite école d’art fondée à Gianyar par le père Maurice Le Coutour et la communauté catholique du lieu. Arrivé à Gianyar et maintenant à Mas, il découvre la vie du village alentour où il trouve une atmosphère paisible, propice à son caractère méditatif et religieux. Il y trouve une population fraternelle qu’il regarde aussi comme frère, là où la vie religieuse est associée à une vie d’entraide communautaire, dont lui-même est imprégné.

Ce qui est sûr pour un artiste comme J-Philippe, droit, travailleur et discret, c’est que dans son travail futur, quelque que soit son évolution stylistique, il ne va pas se laisser influencer par les modes du temps qui passe, mais il restera comme aujourd’hui marqué par sa sensibilité, qualité première de sa personne.

Please note

[1] Sociologue Français, intellectuel et critique d’art, spécialisé dans la peinture de la région d’Ubud, ayant élu domicile à Bali depuis plus de trente ans.